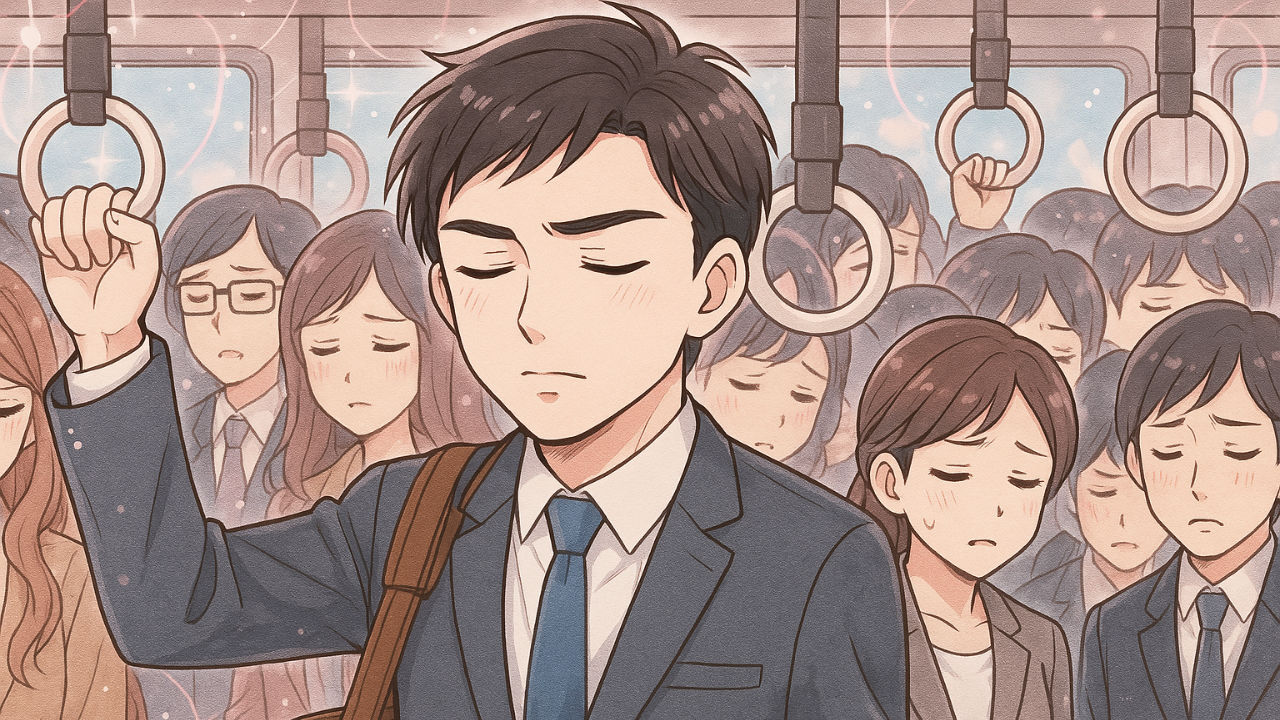

通勤手当に課税されるのはいつから?国会の議論はどこまで進んでいるのか!

通勤手当の非課税制度とは

現在、日本における通勤手当は一定額まで非課税として扱われています。現行制度では、公共交通機関などを利用する通勤者に支給される通勤手当については、月15万円までが非課税とされており、これを超えた分については所得税が課税される仕組みです。この制度は、通勤という日常的かつ必要不可欠な出費に対して、税制面からの配慮を行う目的で設けられています。

通勤手当は、実費弁償的な性質を持つものであり、通勤距離や交通機関の利用状況に応じて各企業が支給しています。そのため、多くの労働者にとって重要な給与項目であり、非課税枠の存在は可処分所得に直結するものとなっています。この制度は平成28年度の税制改正により、上限が従来の月10万円から15万円へと引き上げられました。

詳しくはこちら:国税庁|通勤手当の非課税制度

税制調査会による見直しの動き

しかし近年、政府の税制調査会では、この通勤手当の非課税枠を含むさまざまな税制優遇措置について、見直しの必要性が議論されています。2023年6月30日に提出された報告書「わが国税制の現状と課題」においては、非課税所得の在り方について、「政策的配慮の必要性も踏まえつつ注意深く検討する必要がある」と明記されています。

このような背景には、国家財政の健全化に向けた税収の確保、そして税制の公平性・中立性を重視する考え方が影響しています。特定の手当や控除が過度に優遇されることで、他の課税所得とのバランスが崩れる懸念があり、それを是正する意図も含まれています。

税制調査会の提言を詳しく知りたい方はこちら:freee|通勤手当の課税動向

とはいえ、2025年3月末の時点では、通勤手当に対して課税を本格的に開始することを明記した法案や政令はまだ成立しておらず、現行制度がそのまま適用されています。今のところはあくまで検討・議論の段階にとどまっており、実際の制度変更が行われる時期については、明言されていない状況です。

国会での議論の進行状況と注目点

国会では、通勤手当を含む手当の課税や社会保険料の基礎に含めるか否かに関する議論が活発化しています。2025年3月28日には、参議院本会議において、立憲民主党の吉川議員が「通勤手当はあくまで実費を補うものであり、それを報酬とみなして社会保険料の算出に含めるのは現実と乖離している」として問題提起を行いました。

これに対して、岸田総理大臣は「通勤手当が実費弁償的な性格を持つという感覚は理解できる」と答弁し、一定の理解を示しつつも、制度全体の見直しについては慎重な姿勢を崩していませんでした。このように、制度の本質に立ち返る形での議論が始まっており、今後の動向に大きな関心が寄せられています。

この質疑応答の詳細はこちら:テレビ朝日ニュース

また、2025年2月には同党の村田享子参議院議員が自身のSNSにて、「昨年の経産委員会で通勤手当の非課税限度額の引き上げを求めたが、今秋にもその引き上げが実現される見通しである」と発信し、話題となりました。これにより、非課税限度額の拡大や、制度の見直しが同時に進行する可能性も取り沙汰されています。

村田議員の発言元:村田享子議員 X(旧Twitter)

今後の見通しと私たちにできる準備

税制調査会や国会での議論の流れから見ると、通勤手当に対する課税制度の見直しは、中長期的に避けられないテーマとなる可能性が高いと考えられます。とりわけ、所得税や社会保険料の公平性の観点から、通勤手当を含めた各種手当の課税対象範囲の見直しが本格化するかもしれません。

現時点では、具体的な課税開始時期や非課税枠の変更内容について明確なスケジュールは示されていませんが、政府・国会の動向によっては、今後1~2年以内に法改正が行われる可能性もあります。そのため、企業の人事・労務担当者や個人の納税者は、常に最新情報に注意を払い、制度変更に備えておく必要があります。

また、仮に非課税限度額が縮小された場合、通勤手当が課税所得に含まれることになれば、可処分所得が減少する可能性もあるため、給与設計やライフプランの見直しが求められるケースも想定されます。

関連:通勤時間は労働時間か?通勤手当に課税されたら労働中ではないのか!

水道料金値上げ!東京都は4月からいくら上がるの?詳しく説明します!

備蓄米の放出後も価格が下がらない!2025年4月からの値段は?

コメント